�R�@�s���Y�o�L�@�ב��S�Q���m�S��Q���́A���E�ɋ��E�W������ꍇ�͒n�ϑ��ʐ}�ɂ�����L�ڂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��A�ƋK�肵�Ă��邪�A���̋��E�W�̍ގ��͉i�����̂���A�R���N���[�g�A���������A�s���������|�ȂǑϋv���������A���e�ՂɈړ����Ȃ����̂ł���K�v������B �@

�S�@�Ⴆ�A���E�W���Y�i�~���j�̏ꍇ�A�Y�̓������͍L����������Ă��邪�A���E�������|�C���g�A���Ȃ킿���E�_�͂��̍L����̉������낤���B������̓����ĂȂ��ꍇ�͋��炭���̐^�i���S�_�j�ł��낤�B�{�̈����Ă���ꍇ�͂��̐^�i��_�j�ł��낤�B���̈����Ă���ꍇ�͖��̐�[�ł��낤�B

�@�傫�Ȏ������E�W���ł���ꍇ�A���̎��̒��S�����E�_�Ȃ̂��ǂ����͂��̒n��̊��K�ȂǂŌ��܂�B

�T�@�Y��

�@���E�W���̈ӂɈړ���������A���肷��ƁA���E������ɖ���A�����Q�N�ȉ��A�����T�O���~�ȉ��ɏ�������i�Y�@�Q�U�Q���̂Q�j�B�܂��A���̂悤�ȍs�ׂ���āA�גn����荞�߂A�s���Y�N�D���ƂȂ�A�����P�O�N�ȉ��ɏ�������i�Y�@�Q�R�T���̂Q�j�B

�Z�@���E�����B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�P�@��L�̂悤�ɁA���E�̈Ӌ`�ɂ́A���Ȃ��Ƃ��M�E���A���L���A���p���̎O��ނ����邩��A����ɂ��Ă̑������A�M�E���̑����i���ꂪ�{���̋��E�����ł���A���E�m��i�ׂʼn��������j�A���L�������i���̑����͏��L���m��i�ׂʼn��������j�A���p�������i����͒��،��m�F�i�ׂʼn��������j�̎O��ނ�����B

�Q�@��n�Ɋւ��鋫�E�����́A�~�n���ł̌����̐V�z�A���z�A���E�t�߂ł̐A�فA���̐ݒu�A�~�n�̔��p�Ȃǂ��_�@�ɔ������� ���Ƃ������B�����͋��E�W�̕s���݁A���E�W�̖Ŏ��A���E�Ƃ���Ă����r���a�Ȃǂ̗p�r�p�~�Ȃǂ������ł��낤���A�ő�̌����͗גn���L�҂ɑ���s�M���ł���B���݂ɉ~���Ȉӎv�a�ʂ��s���Ă���A�M���W���|���Ă���A���E���B���ł����Ă��A���̊m�F��Ƃ̓X���[�Y�ɍs���A�Ó��Ȉʒu�ɐV���ȋ��E�W���ݒu����A���͉�������B�������s�M���������ꍇ�͓����ҊԂ̘b���������������ɍs��ꂸ�A�i�ׂɔ��W���A�ɒ[�ȏꍇ�͋��E�W����Ȃǂ̌Y�������ǂ��납�A�E�������܂ŋN�����Ă��܂��B

�R�@������͓����҂ɂ�鋫�E����A�b�������A��O�҂̒��فA�Ӓ�A�s���Y�o�L�@��U�͂̓o�L���ɂ��M�E����A�ٔ����̒���A�i�ׂȂǂȂǑI�����͑������A���̑����� �M�E���̑������A�擾���������ƂȂ鏊�L���̑������ȂǁA�������̂̐����A�W�����҂̐��i�Ȃǂɂ��A�I�������ׂ�������͈قȂ��Ă���B

�S�@�����҂̘b�������Œ��ӂ��ׂ��́A�������E�̏ꍇ�������A���E�͌��@��̂��̂ł���A���ӂł��̈ʒu��ύX�ł��Ȃ��A�Ƃ������Ƃł���B�P�V��n�}�������͌��}��A���E����ȏ�̃W�O�U�O���ł��邱�Ƃ����炩�ȏꍇ�A�אړy�n���L�҂��y�n�̗��p��̕X�����炱����ɕύX���ӂ��Ă����E�͕ύX�������̂ł͂Ȃ��A�n�}�A���}�̒����i�s���Y�o�L�����戵�葱�����P�P�R���j��������Ȃ��B���̂悤�ȏꍇ�̓W �O�U�O���̋��E��O��Ƃ��āA�e�����L�̓y�n�̕��M�A���M�̎葱���Ƃ邵���Ȃ��̂ł���B

�P�@���E�m��i�� �͖����Q�Q�N����̍ٔ����\���@�P�S���Ɂu�s���Y�m�o�E�m�~�j�փX���i�ׁv�ƋK�肳��Ă������A���̖@���͏��a�Q�Q�N�ɔp�~����A���݂̖@���ɂ́u���E�m��i�ׁv�Ƃ����ތ^�̑i�ׂ̒�߂͂Ȃ��B

�Q�@���̋��E�m��i�ׂ͋��L�������i�ׁi���@�Q�T�W���j�A�����߂�i�ׁi���@�V�V�R���j�Ɠ������A�`���I�`���i���ƌĂ�Ă���i�e��E���� �w�����i�ז@�x�U15�Łj�B�`���I�`���i�ׂƂ����i�ׂ́A���̂悤�ȏꍇ�ɂ������F�e�̌`���������ł���A�Ƃ������Ɓi�`���v���j����߂��Ă��Ȃ�����A�i�חv����������Ă�������A�K���ϋɓI�Ȗ{�Ĕ��������Ȃ���Ȃ炸�A�������p �A�Ƃ������ɓI�{�Ĕ����͂ł��Ȃ��Ƃ����_�ŁA��ρA�ς�����i�ׂł���B

�R�@���E�m��i�ׂɂ����Ă͍ٔ�����17��n�}�i��14��n�}�j�A���}�̋L�ځA���E�W�̑��ہA�ʒu�A���̑��������̎����Ύނ��āA���E���ǂ��ł��邩��悸���肷��B�����ċ��E���肪�ł���A���̐������E�Ɛ錾����B���̔����ɓ����ẮA�ēx�������N����Ȃ��悤�ɁA���m�Ȍ��n�����͂��������}�����ɓY�t����ق��A�����O�Ɏ��{�����Ӓ�A���̏�𗘗p���āA���E�W�ɓ�������̂�\�ߐݒu���A����������}�ɕ\�����邱�Ƃ��]�܂��B

�S�@���̋��E���肪�ł����ꍇ�̔����́A�`�������ł͂Ȃ��A�����i�ז@�P�R�S�����K�肷��؏��^�ۊm�F�i�ׂɂ����鐿���F�e�����Ɠ����́A �����F�e�I�������m�F�����̈�ł͂Ȃ����Ǝv���B

�T�@���̑i�ׂ̓��F�́A���E���肪�ł��Ȃ��ꍇ�Ɍ����B

�@���ʂ̑i�ׂł���A���̂悤�ȏꍇ���������p�̔������Ȃ����̂ł��邪�A���E�m��i�ׂɂ����Ă͐������p�̔��������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�ٔ����͂܂�ōs���@�ւ̂悤�ɁA�אڗ��n�ɂƂ��đÓ��ȋ��E�����肵�āA�����ł����錾����̂ł���B�܂苫�E���s���̏ꍇ�ł��������p�����A�ϋɓI�ɋ��E�����肵�錾���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł���B���̓_�ɂ��̊�ȑi�ׂ̓���������B

�@���̏ꍇ�̋��E��������ӓI�Ȃ��̂ł͑ʖڂŁA���n�̒n�ԑn�݂̗��j�A�����M�̌o�܁A�n�`�A���ӓy�n�̋��E�Ƃ̓K�����A��L�A����ʐςƎ����ʐς̔�r�����Ȃǂ��o�āA�ٔ����̔]���Ɍ`�����ꂽ�y�I�Ó��ȋ��E�������E�Ƃ��Đ錾 ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̏ꍇ���A�������ɋ��E�W���L�ڂ��������}�Y�t�ȂǁA��L�̂悤�ȍĕ����h�~����Ƃ�K�v������B

�U�@���E�m��i�ׂɂ����ẮA�����͑i�ג�N�ɍۂ���o����i��̐����̎�|���ɁA���������E�ƍl�����̓I�Ȑ��������āA��������E�Ɗm�肷�邱�Ƃ����߂�A�ƋL�ڂ���̂����ʂł���B����͌����̎v�l���A��]���鋫�E���w�����A�퍐�̓��قƂ����܂��āA���_�𖾂炩�ɂ���Ӗ��ł͖��v�Ȃ��Ƃł͂Ȃ����A�{���͑i��ɂ��̂悤�Ȃ��Ƃ������K�v�͂Ȃ��B�����A���ԂƗאډ��Ԃ̋��E�̊m������߂�A�Ƃ��������� ������悢�̂ł���B���̓_�����̕ς�����i�ׂ̓����ł���B

�V�@�N�����E�m��i�ׂ̌����ƂȂ�A�퍐�ƂȂ肤�邩�A�Ƃ������͋��E�m��i�ׂ́u�����ғK�i�v���ł��邪�A�����A�ȉ��̂悤�ɂȂ��Ă���B

�i�P�j�אڂ���b�A���y�n�̏��L�҂͓y�n�̋��E�ɂ��ő�̗��Q�W��������A���E�m��i�ׂ̓����҂ƂȂ肤��i�ō��ٔ�����ꏬ�@�쏺�a�S�V�N�U���Q�X�������ٔ��W�����P�O�U���R�V�V�Łj

�i�Q�j�אڂ���b�A���y�n�̋��E�����̈ꕔ�A�S����אړy�n���L�҂������擾���Ă��A�����擾���ꂽ�y�n���L�҂͋��E�m��i�ׂ̓����ғK�i������Ȃ��i�ꕔ�̏ꍇ�ɂ��ō��ٔ����� �R���@�쏺�a�T�W�N�P�O���P�W���������W�R�V���W���P�P�Q�P�ŁA�����P�P�P�P���P�O�Q�ŁA�S���̏ꍇ�ɂ��ō��ٔ�����R���@�약���V�N�R���V���������W�S�X���R���X�P�X�ŁA�����P�T�S�O���R�Q�� �Q�Ɓj�B

�i�R�j�b�A���y�n�̊Ԃɑ��l���L�̓y�n������݂���ꍇ�́A�b�A���y�n���L�҂͍b�A���y�n�̋��E�m��i�ׂ̓����ғK�i��L���Ȃ��i�ō��ٔ����� �P���@�쏺�a�T�X�N�Q���P�U�������ٔ��W�����P�S�P���Q�Q�V�ŁA�����P�P�O�X���X�O�Łj�B

�i�S�j�b�n�̏��L�ҍb���אډ��n�Ƃ̋��E���������n�̏��L�҉��ɏ��n���A�c���ɏ��n�����ꍇ�A���Ɖ��͋��E�m��i�ׂ̓����ғK�i��L����i�ō��ٔ����� �Q���@�약���P�P�N�Q���Q�U�����������P�U�V�S���V�T�ŁA�ΐ얾�u���E�m��i�ׂ̓����ғK�i�Ɋւ���ō��ٔ�������o���v���R�Ɛ��`�T�Q���P�R�O�ŎQ�Ɓj�B�@

�P�@�������E�̑����E�E�E���E�����ɂ͕K����l�܂��͕����̑����������B���̑�������u���v�ł���ꍇ�́A�������E�̑����ƂȂ�B�������E�̑����ɂ��ẮA�吳�P�O�N����������L���Y�@���u�������E���� �v�Ƃ������x������A���i���j�͈���I�ɍs�������Ƃ��Ċ������E�i���̋��E�͏��L�������͂Ȃ��A �M�E�����܂ށj������ł���A�Ƃ���Ă����B

�@���a�Q�R�N����������L���Y�@�ɂ����ʂ̋K�肪����A���Y���L���Y���Ǘ����銯���i���ǒ��j�̒��i�Ⴆ�A�����ł���Ό��ݑ�b�B������ �A���̌����͉����s���@�ւɌ����Ϗ�����Ă��邱�Ƃ������B���L���Y�@�X���j�͖��L�גn�̏��L�҂Ƌ��c���ċ��E���m�肷�邱�Ƃ��ł���A�Ƃ���Ă���i���L���Y�@�R�P���̂R ��P���j�B

�@���L�גn�̏��L�҂͌��n�ɗ�������āA���̋��c�ɉ������`��������i���L���Y�@�R�P���̂R��Q���j�A���̂悤�ȋK�肪�����Ă��A�����̌�����i�삷�邽�߁A���ʂ̏ꍇ�͕ʂƂ��āA���n�ɗ�������āA���c�ɉ����������悢�B���L�גn�̏��L�҂�������킸�A���c���ł��Ȃ��ꍇ�A �u���E�̌����v���邱�ƂɂȂ�i���@31���̂S��Q���j�B

�@���c�����������ꍇ�͐��m�Ȑ}�ʂ��쐬���A�ēx�̕��������h�~���}����i���L���Y�@�R�P���̂R��R���j�B

�@���L�גn�̏��L�҂�������A���c�����������c���s���ɏI������ꍇ�́A���E�m��i�ׂʼn����Ƃ������ƂɂȂ�B���̋��c�s���𗝗R�Ɂu���E�̌���v�͂ł��Ȃ��i���L���Y�@�R�P���̂R��S���j�B

�@���L�גn�̏��L�҂����c�ɗ�����킸�A���c���ł��Ȃ��ꍇ�́A�s���@�ւ͒����A������o�āu���E�������v���邱�Ƃ��ł���i���L���Y�@�R�P���̂S ��Q�A�R���j�B

�@���̌���ɑ��Ă͌�����U�O���ȓ��Ɉًc���q�ׂ邱�Ƃ��ł���i���L���Y�@�R�P���̂T��P���j�B�ًc���Ȃ��ꍇ�͌���ɓ��ӂ������̂Ƃ݂Ȃ����i���L���Y�@�R�P���̂T��Q���j�B

�@���ӂ��ׂ��͂��̍��L���Y�@�Ɋ�Â����E���c�A����͖{���̈Ӗ��ł̋��E�A���Ȃ킿�M�E�����߂���̂ł͂Ȃ��A���L���͈̔́A���Ȃ킿���L�����߂���̂ł���A���̈���I�s�����������̊�Ղɂ���̂ł͂Ȃ��A�����Ȋ����_���̊�Ղł���Ƃ����_�ł���B���̂��Ƃ͋��E���c���ł��Ȃ��ꍇ�ɂ͂����Ȃ�s���������s���Ă͂Ȃ�Ȃ��A�Ƃ������L���Y�@�R�P���̂R��S���A����ɑ��铯�ӂ��[�����鍑�L���Y�@�R�P���̂T��Q���Ȃǂ���������ł���B

�@�������E�̑������A���L�̌������E�̑������A�{���I�ɂ͖������E�̑����ƈقȂ���̂ł͂Ȃ��B���A�����ɋ����I�A����I�ɉ���������������闧����m�肷�ׂ��ł͂Ȃ��B���A�����������Ɠ����̗���ŁA���c�A�b�������A�a�����Ȃ��ׂ��ł���B���� �A���A�����͓��Y���E�ɂ��Ă̏�����葽�������Ă���A�܂����E�ɂ��Ă̏����W�\�͂ɏG�łĂ��邱�Ƃ������B���̕����������A�n�}��ۗL���A�n�}�̉��߂̐��Ƃ������Ă��邩��ł���B������A���̏��͖����ɒ����ׂ��ł���A���A�����ɕs���A�]���Ė����ɗL���ȏ��������ׂ��ł���B�����������ŁA�����ɕs���ȏ������āA�����Șb���������ł���悤�ɋ��͂��ׂł�����B

�Q�@�������E�̑����E�E�E�y�n���E�����̑�������s�����Ȃǂ̒n�������c�̂ł���ꍇ�́A���L���Y�@�R�P���̂R�A�S�̂悤�ȋ��c�A����̋K��͂Ȃ�����A�������E�̑����Ɠ����悤�ȏ������s����i�s�������E�̑����ɂ��Ă͒n�������@�X���A�X���̂Q �A�R�͓��ʂ̋K������邪�A�n�������@�ɂ͏�L���L���Y�@�̂悤�ȋK��͂Ȃ��j�B

�R�@�������E����

�i�P�j ���ӓ_�E�E�E���E�����ōł������͎̂s���A�s���Ԃ̋��E�����A���Ȃ킿�������E�����ł���B�������E�A�������E�A�������E�����ȂǁA���ׂĂ̋��E������ʂ��Đ悸���ӂ��ׂ����Ƃ́A�����������ȈӖ��ł̋��E���A���Ȃ킿�M�E���̑������A���L�������������p���̑���������ʔF�����邱�Ƃł���B�����M�E���̑����ł���A���ӂŒ����ɋ��E���m�肵����A�ύX������͂ł��Ȃ����A���L���A���p���̑����ł���A���ӂő����͉��� �ł���B

�@�����Ƃ��A�M�E�������L���ƈ�v���邱�Ƃ������A��ʎЉ�����̂悤�ɔF�����Ă���B�M�E���Ə��L���̈Ⴂ��m���Ă���̂͐��Ƃ����ł���B�������A�M�E���ɂ��Ă͍��ӂ��ł��Ȃ��A�Ƃ����Έ�ʂ̐l�͕s�R�Ȋ������B

�@�������A���̓_�ɂ��Ă͈�̉�����A���������u�������v������B�M�E���ɂ��Ă̍��ӂ̌��͂����L���̍��ӂɓ]�����A�������I�������邱�Ƃł���B����͉\�ł���B���ӂ����A�����镴�������̍����ł��邩��A�����҂̍��ӂ�����������A�M�E���̑����������̎�����������̂ł���B

�@���E�������M�E���̑����ł���A���L���̑����ł���A���ӂ����ł���Ή��Ƃ��Ȃ�B��q�����悤�� �A���E�����̉����͑��ݕs�M�A�s�a�ł���Ƃ����Ă���B���̕s�M�A�s�a���������A���c�A�b�������A�a���ɓ��邱�Ƃ��̗v�ł���B

�i�Q�j���E�������������@�ɂ�

�iA�j�ٔ����O�ł̋��c�A�b������

�iB�j�ٔ����ɂ���������

�@���̒���͌����I�͑�����̏Z���n���NJ������ȈՍٔ������s�����A���ӁA�ٔ����̌�����n���ٔ�����������s�����Ƃ�����B��������@�R���A�Q�O��

�B�Ȃ��A���s�ٌ�m��A�y�n�Ɖ������m��̋��s���E���x���Z���^�[�i��075-221-5258�j�͋��E����̐������x�����Ă���B���s�O�ɂ��ގ��̎x���@�\������B

�iC�j���E�m��i��

�@�NJ��ٔ����͌W���y�n�����̉��z�A���Ȃ킿�i�z�ɂ�茈�܂�B���z��140���~���Ȃ��ꍇ�͊ȈՍٔ����A������ꍇ�͒n���ٔ����ł���B���̉��z�͌Œ莑�Y�ł̕]���Ō��܂邩��A��r�I��z�ɂȂ�B�W���n�͈͕̔s���̏ꍇ��

�����i�ה�p�@�S���Q���ői�z160���~�A�]���Ēn�يNJ��Ƃ��ď�������悤 �B

�iD�j���E�m��i�ׂɂ�����a��

�iE�j�s���Y�o�L�@��U�͂̕M�E����

������B

�i�R�j�M�E���̑������A�����I�ɂ͏��L���̑����ɋA�����邱�Ƃ������B�����č��Y���̈�ł��鏊�L���̑����́A�ŏI�I�ɂ͑�������y�n�����i�W���y�n�j�̖ʐς≿�z��]�����Čݏ��̂����A�a�����邱�Ƃ��\�ł���B�����Ƃ��A�g�̂̕����̂悤�ȑ���̂Ȃ����l�ɂ��Ă��A���Q�����͋��K�����������Ȃ̂ł���ȏ�i���@�S�P�V���A�V�Q�Q���P���j�A���K�ɂ��a�����\�Ȃ̂ł��邩��A�����̈�ɉ߂��Ȃ��y�n���L���ɂ��Ă͓��R�A���K�a�� ���\�ł���B

�@���L���̋��E�����ɂ��Ă̘a����@���A�����a���A���K�a���̂Q��ނɑ�ʂ���邪�A�������A���� �Q���@��g�ݍ��킹����@�A���Ȃ킿�A�P�������a���A�P�����K�a�����\�ł���A�܂��W���y�n�������R�҂ɔ��p���āA���p����z������@���\�ł���B

�@�����a���̊�{�������A����ɕ��Ȃ������ł���B�a���ɂ���ē����҂̈�����s���ɗ���������A�����������ނ邱�Ƃ͔����˂Ȃ�Ȃ��B

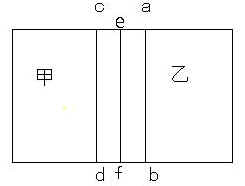

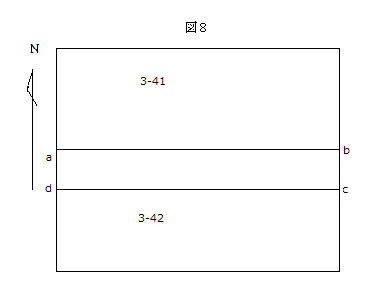

�i�S�j�����a���̏ꍇ�A�ł������Șa����@�͂����ł���B���ɁA���}�̂悤�ɍb���b�y�n�����L���A�����אډ��y�n�����L���Ă��邪�A�b�͋��E�Ƃ��āA���n����a-b�����Ԑ����咣����̂ɑ��A���͔��ɁA�b�n����c-d�����Ԑ������E�Ǝ咣����ꍇ�Aa-b-d-c-a�����Ԑ��͈̔͂��W���y�n�ƂȂ邪�A���̌W���y�n�̖ʐ�

�͉��ɂP�������[�g���ł���Ƃ��傤�B

�@

�@���̏ꍇ�A���̌W���y�n�̗��p�̕K�v���͑o�������ł���Ƃ��āi���p�̕K�v���͘a���ɑ����̉e����^����B���p�̕K�v�������������Ⴂ�����a���̃}�C�i�X���S���傫���Ȃ�

���낤�j�A�X�ɍb���咣�������E�����Ɖ��̎咣���鋫�E�������������ꍇ�́A�W���n���Q���A���Ȃ킿�O�D�T�������[�g�����W���n������A���Ȃ킿�t�B�t�e�C�E�t�B�t�e�C�̘a��������̂��ł������ł���B

�@������������a���̏ꍇ�A�ǂ̂悤�Ɍ��n���Q�����邩�Ƃ�����肪�c��B������Q�������ꍇ�ɉ��z���������Ȃ��悤�ɁA �Ⴆ�A������̓y�n���ړ�����ȂǁA�����ɕ������ׂ��ł���B

�i�T�j���K�a���̏ꍇ�͂ǂ��炪�a�������x�����ČW���n�S�����擾���邩�A�Ƃ����_�ɂ��Ă̍��ӂ��K�v�ł���B���̏ꍇ�A�W���y�n�����̕K�v�x���Ύނ��ׂ��ł���A�y�n���p�ɂ��K�v�x�̍��������҂��������擾���邱�Ƃ��]�܂������A���肪�������ċ��K�擾�ӂ����ꍇ�A�������擾���鑤���a�������ɂ��A�t�B�t�e�C�E�t�B�t�e�C�ł͂Ȃ��A�����̕s�����Îׂ��ł��낤�B

�@���E�����A�K�v�x�Ȃǂ��T���T�������K�a��������̏ꍇ�A�O�L�P�������[�g���̌W���y�n�̉��z���P�O�O���~�ł���A�a�����͂P�O�O���~�~�O�E�T���T�O���~�Ƃ݂�̂���Ԍ����ł���B

�}�P

�i�U�j���E�����̑Ó�����

�@�����Ŗ��ƂȂ�̂́A�b�A���̎咣���鋫�E�����̑Ó����̔��f�ł���B�o���Ƃ��]��ǂ����E�������咣���Ă��Ȃ��ꍇ�� �T���܂T�Ƃ������ƂɂȂ�B�o���Ƃ����Ȃ�̍������咣���Ă��邪�A���ߎ�������ꍇ���T���T���ł���B�o�������ߎ�ƂȂ鍪�����咣���Ă��Ĕ��f�ɖ����Ƃ����ꍇ���ܕ��ܕ��ł���B

�@�h�C�c���@�X�Q�O�����u���E������������A���������E���Ƃ���B���E�����������Ȃ��Ƃ��́A��L��Ԃɂ��B��L��Ԃ��������Ȃ��Ƃ��́A�W���n������B���̌��ʂ�����|���Ƃɓy�n�̊m��ʐρ|�Ɉ�v���Ȃ��Ƃ��͎����Ύނ��Č����ɓK�������@�ŋ��E���߂�B�v�ƋK�肵�Ă��邱�Ƃ͑傢�ɎQ�l�ɂȂ�i�ˁE�{��E���� �w���E�̖@�������x�P�T�X�ŎQ�Ɓj�B

�@�P�����D���ŁA�������ł���ꍇ�͂U�S�Ƃ��W�Q�Ƃ��ƂȂ�B���̊����͑i�ׂ̏ꍇ�����i�A�s�i�̉\���̔��f�ɋ߂��B�����i�ׂ̘a���͂��̏��i�A�s�i�̉\���Řa���Ă̑�����肳�����̂ł���B�����Ƃ��A�咣�A���ؐӔC�̕��z���Ȃ����ʏ�̖����i�ׂƈقȂ�A���E�m��i�ׂł͐������p�A�Ƃ������_�͂Ȃ��̂ł��邩��A�����ł͏��i�A�s�i�̉\���A�Ƃ����킯�ɂ͂����Ȃ��B������ �A���E�����ɂ��Ă̑o���̎咣���ǂ��炪�D�����A����Ƃ��܂��܂��������́A���E���Ƃ��A���E�m�蒲��A�i�ׂȂǂ�������x�A�i�ނƁA�o���̂���@���Ƃł���A��͔̂�����̂ł���B���̑o���̎咣�̑Ó����̒��x�A������O��Ƃ��ċ��E�ɂ��Ă̘a�����Ȃ��̂��Ó��ł���B�������Ɂu�܂��܂��A�ܔ��� �E�E�v�ȂǂƂ�����G�c�Șa���̎d���́A�����҂�[����������̂ł͂Ȃ��B

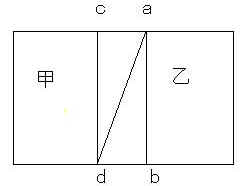

�i�V�j�a�𐬗����̒��ӓ_

�@�M�E���̑����̏ꍇ�͓����҂̘a���A���ӂŕM�E����ύX�ł��Ȃ�����A�a�����ł����ꍇ�A����Ȃ�̑K�v�ł���B�������E�m��i�ׂɂ�����b�A���咣�̋��E�������ܕ��ܕ��ŁA�����a���Ƃ��ČW���n�����}�Q�̂悤�ɒ��Ԃ�e-f���� �Q������A�܂��͉��}�R�̂悤��a-d���łQ������Ƃ����a���������ꍇ�A���n�����͂���n�}���쐬���āAe-f���܂���a-d�����b�n�A���n�̋��E�ƒ�߂�A�Ƃ�����|�̘a���������쐬����A����ɂ��b�n�A���n�̏��L���͈̔͂͒�܂邩��A���ۏ�A���E�����͏I�����A�i�ד����ґo�����i�I���������������A ���̍��ӂ̌��ʂƂ��ċ��E�m��i�ׂ͏I������A�Ƃ����ׂ��ł���B

�@�����A���̎咣�͖w�ǖ������ŁA�ǂ������E�͍b�咣�̂悤��a-b���ł���炵���ꍇ�A�ǂ����Ă������W���n���擾�������Ƃ������R������A�b������ɉ����āA�Ⴆ�ΌW���n�̉��z���P�������[�g���P�O�O���~�ŁA�����b�ɂX�O���~�̘a���� �i���ɂƂ��Ĉ��|�I�ɗL���Șa�����j���x������a-b-d-c-a�����ԌW���n�S�����擾����A�Ƃ����a���������悤�ȏꍇ�́Aa-b�������E�Ɗm�F���������ŁA�W���n���b�n���番�M���A����������a���ōb���擾����A�Ƃ����a�������ׂł��ł���B���͕��M���ꂽ�W���n�̏��L���ړ]�o�L������A���n�ɌW���n�����M����ƁA���n�ƍb�n�̋��E�͏]�O�A�������E�Ǝ咣���Ă���c-d���Ƃ������ƂɂȂ�B

�}�Q

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �}�R

�P�@������

�@���E�����̉����́A��P���Ƃ��āA�����́u���E�����t����v���Ƃ���n�܂�B�������E���ǂ����Ă����t����Ȃ��ꍇ�A���t����Ȃ��A�ƕ��u���Ă͑����̉����ɂ͂Ȃ�Ȃ��B���̏ꍇ�ɂ́A��

�Q���Ƃ��āA�ł��邾���Ó��ȁu���E�����߂�

�A���肷��v�K�v������B

�@���E�����͍K�^�ȏꍇ�͑�P��ʼn�������A��P�Ƃ�Ȃ��ꍇ�A��Q��ʼn��������A�Ƃ������ƂɂȂ�B

�Q�@�� �P��u���E�����t����v

�i�P�j������ɂ���A���E�� �ߋ��̈��鎞�_�Ɍ`�����ꂽ���̂ł���B���̎��_�́A���т���Ă��Ȃ��R�т̂悤�ȏꍇ�͖�������ɑk��ł��낤���A�ߑ�I�ɐ�������Ă��Ȃ��_�n�ɂ��Ă������ł��낤�B���������y�̋������{�ł͐l�������A�o�ς̍��x�����ɔ����A�V������n�̑����A�����A�Â���n�̕����A���p���s���Ă�������A��n�̋��E�`���́A���W������c����Ēn��������A��r�I�ŋ߂ł��邱�Ƃ������B�Ƃ����ƁA��n�̋��E�͔�r�I�ŋ߂Ɍ`�����ꂽ�̂ł��邩��A���t���Ղ��A�����͉������Ղ��Ǝv�������m��Ȃ����A���Ԃ͂����ł͂Ȃ��B��n�͔_�n�ɔ�r���A�P������������A�L��ȍ��y��L����O���ƈقȂ�A���E�ɂ��ẴZ���`�P�ʂ̔��ׂȔF���̑���ł��\���������������A�P�������[�g�����x�̋����ȌW���n�̋A���������āA�s���A���������l�������B���y�̋�襁A��n�����͂̎コ�A��n�̍����������E�����̑傫�Ȍ����ł���A�u��c�`���̓y�n�v�Ƃ������{�I�Ȏv���������������w�A����������� �B

�i�Q�j���E�����t�����P���肪�����́A�ܘ_�A�n�}�ł���B���_�@�����킸�A���E���`�����ꂽ�ꍇ�͋��E�F����i�Ƃ��Ēn�}�� �쐬�����B�Â����}�����̂��߂ɍ쐬���ꂽ���̂�����A�y�n��掖�ƁA�y�n���ǎ��Ɗ������ɒn�}���쐬���闝�R������A���E�����Ȃ��F�����邽�߂ɂ���B�Ⴆ�Έ���y�n�̏��L�҂��y�n���M�ɕ��M����ƕ��M�������E�ɂȂ邪�A���M�\���ɕ��M�����L�ڂ����n�}���o����K�v������̂�����̋��E�F���ɔ����Ă̋K��ł���i �s���Y�o�L�K���V�S�A�V�V�A�V�W���j�B�����̒n�}�̂����A�Â����}�ȊO�͌��n�����͂������m�Ȓn�}�Ȓn�}�ł���A���E�`���ɊW�Ȃ��ɍ쐬����鍑�y�����@��̒n�А}�A�s���Y�o�L�@�P�V���̓o�L���쐬�n�} �͂���������m�Ȓn�}�Ƃ����ėǂ��B���Y��n���ŋ߂̑�����n�A���M��n�łȂ��ꍇ�ɂ́A�Â����}���y�n�̏��݂ƂƂ��ɁA�����悻�̌`��F���̏؋��Ƃ͂Ȃ�B���}�����E�������A�Ȑ��A�֍s���ł��邩�A���̓y�n�Ƃ̂Ȃ���Ȃǂ̔F���؋��Ƃ��Ă͋@�\���邩��A�������ׂ��ł͂Ȃ��B

�i�R�j���n�����͂̂���n�}�����݂��Ă��A���ꂾ���ł͑ʖڂŁA��������n�ɓ��Ă͂߂��Ƃ��K�v�ƂȂ�B���E�m��i�ׂł͓����ґo���̎咣���o�������i�K�ŁA���n�ł̏ؐl�A�����Җ{�l�q��A���� �ɕ��s���āA�Ӓ�l�q����s���A���ʁA����I���E���F���̂��߂̋��E�W�̐ݒu�Ȃǂ��s�����Ƃ������B

�i�S�j��L�̂悤�ɁA�n�}���Â����}�ŁA���x���Ⴍ�A���n�����͂������Ȃ��Ă��A���E�̂����悻�̌`��ɂ͖𗧂��̂ł���B�Ⴆ�Ή��}�S�̂悤�ɁA�P�A�Q�A�R�A�S�̓y�n�ƂT�A�U�A�V�A�W�̓y�n�̋��E���Â����}��A�A���̈꒼���ł���ꍇ�A�R�̓y�n���L�҂��A�R�ƂV�̓y�n�̋��E��a-b���ł���A�Ǝ咣���Ă��A���̎咣�͒ʂ�Ȃ��B�A���꒼���̌��}�L�ڂƈႤ����ł���B�Â����}�����\�𗧂��̂ł��邩��A�K���Q�Ƃ��ׂ��ł���B

�n�}�S

�i�T�j�n�}���V�����A���x��������������A���E�����t ����Ղ����Ƃ͂����܂ł��Ȃ����A�n�}�ɂ��s���ȗ���ɒu����铖���҂͂���ł����������A�n�}�̋L�ڂ𑈂����̂ł���B���̂悤�ȏꍇ�A�܂��́A�n�}���Â����}�ł������肵�Đ��x���Ⴂ�ꍇ�ɗ���ɂȂ�̂��A�l�דI�ɐݒu���ꂽ���E�W�ł���A �܂��́A���E�W�ȊO�̗l�X�����E�W���i���A��A�a�Ȃǁj�ł���B

�@���E�W�����D�ꂽ���̂ł���Ƃ��́A���ꂾ���ŋ��E�����t���邱�Ƃ��ł��邪�A���ʂ͒n�}�A�����̋��E�W���A��L�W�Ɋւ���؋����̂ق��̂��̂Ƃ����������̎����ƂȂ���̂ł���B

�@�D�ꂽ���E�W���Ƃ́A�s���Y�o�L�@�{�s�ב��S�Q���m�S��Q�����K�肷�鋫�E�W���A����ɏ�����悤�Ȃ��̂ŁA�A�R���N���[�g�A���������A�s�����|�Ȃǂ̂悤�ɁA�ϋv���������A����

�A�e�ՂɈړ����Ȃ����̂ł���A���̐ݒu�̈ʒu�A�o�߂����炩�ł�����̂��w���i�ݒu�̈ʒu�A�o�߂͊W���ނƂ��A�l�ɂ��ؖ������j�B

�@�����ɂ́A�����̂��鋫�E�ɂ��Ă��̂悤�ȑϋv�A�s�����̂���D�ꂽ���E�W�����݂��邱�Ƃ͏��Ȃ��B���������A�s����ȁA�ؐ��̉��Y������Ώ�X�A�Ƃ������Ƃ������B

�i�U�j�גn���L�҂Ƃ̒����~���ȏꍇ�ɂ͋��E�W�Ƃ��A���E���A��A�a�A���E���Ȃǂ������̔�p�ŋ��E����ɋ����ݒu�A�����A�͂����邱�Ƃ��ł���i���@�Q�Q�R���A�Q�Q�X���j�B�]���� �A���A��A�a�Ȃǂ̂悤�ȋ��E�W���������ݒu�ł���A�Ƃ����o�������炩�ȏꍇ�͂��̒��S�������E�ł���A�Ƃ����������i���̌o�߂̗��؎�i�̑����͐l�ł� �낤�j�B

�i�V�j���ɗגn���L�҂Ƃ̊ԂɃR�~�j���P�[�V�������������A���܂������Ă��Ȃ��ꍇ�ɂ́A�����ł̋��E�W�̐ݒu�͂ł����A�P�Ɛݒu�A�P�ƐA�͂��s����B

�@���̋��E�ӂł̕��A��A�a�A���̒P�Ɛݒu�A�P�ƐA�͂ɂ����ẮA�ݒu�A�A�͂͋��E���������i�������L�̓y�n���j�ɍs���邱�Ƃ������B���Ȃǂ̊O�������E�ɐڂ��Đݒu���邱�Ƃ����邵�A���E���P�O�Z���`���[�g���A�ꍇ�ɂ���Ă͂R�O�Z���`���[�g���A�T�O�Z���`���[�g���������Đݒu�A�A�͂��邱�Ƃ�����B���A��A�a�̊O�������E��藣��Ă���ꍇ�ɂ́A�ǂ̈ʗ���Ă��邩���d�v���_�ƂȂ�A�ݒu�ҁA�H���l�Ȃǂ̋��q��

�d�v�ƂȂ�B

�i�W�j�X�ɁA���A��A�a�̊O�������E��藣��Ă���ꍇ�ɂ́A����Ă��镔���ɂ��Ă̓y�n���L�҂̒��ڐ�L�͂Ȃ�����A���̕�����גn���L�҂���L���A�����擾����A�Ƃ������Ԃ��������邱�Ƃ�����B

�i�X�j���E�ɐݒu������a�́A�ق��̐��H�ɐڂ��A�r���a�Ƃ��ċ@�\���邱�Ƃ��������A���ꂪ�����ݒu�̏ꍇ�ɂ͍a�����S�����E�Ɛ��肳���B������ �A��n�����̌o�߂Ȃǂ���A����̓y�n�̔r���Ɏg����悤�ȏꍇ�ɂ́A�a�̗גn���O�������E�Ɛ��肳���ł��낤�B

�i10�j���E����

�@�����n�����p����A�V���L�҂Ɨגn�̏��L�ҊԂɋ��E�����������������A���p�O�̋����L�҂Ɨגn���L�ҊԂɂ͂����ċ��E����������A�ٔ��O�̋��c�A�܂��͒���A���E�m��i��̘a���Ȃǂŗ��ҊԂɋ��E�Ɋւ��鍇�ӂ��������Ă���ꍇ�A���̍��ӂ̌��͂͐V���L�҂��S��������̂ł͂Ȃ��B

�@�������A���̋��E���ӂ��s���Y�o�L�@�P�V���̒n�}�i���y�����@��̒n�А}�Ȃǂ���Ɠ��������n�}���܂ށj�A�܂��͌��}��A�s�����Ȃ��̂ł͂Ȃ��A���ӓ��e���L�ڂ��鍇�ӏ��A���⒲���A�a���Ȃǂ̏��ʂ����݂��A����ɍ��Ӑ����Č��\�Ȓn�}���Y�t����Ă���悤�ȏꍇ�ɂ́A���E�F��ɂ��Ă̗L�͂ȏ؋��ƂȂ�ł��낤�B

�i11�j��L

�@�N�ł������̏��L�n�͈̔͂��L����̂����ʂł��邩��A��L�͏��L�̒��\�i�O�`�A�ڈ�j�Ƃ���A�אڂ���y�n�̋��E�͐�L�̋��E�ƈ�v���邱�Ƃ������B�]���āA��L

�͏d�v�ȋ��E�W���ł���Ƃ�����i�O�L�̂悤�ɁA�h�C�c���@�X�Q�O���́A���E�����͂����肵�Ȃ��ꍇ�́A��L��Ԃŋ��E�����߂�A�ƋK�肵�Ă��邭�炢�ł���j�B

�@�y�n���L���Ă���A�Ƃ����ɂ́A������̎x�z���A�O�`��A������x�̊��Ԓ��p�����A���ꂪ�O������F���\�ł��邱�Ƃ��K�v�ł��邩��A���݂���Ƃ��A����A�͂���Ƃ��A�n�ς�������Ƃ��̍s�ׂ��K�v�ł���A���܁A�W���n�ɗ�������A�Ƃ������x�ł͖��F���A�p�������������A��L����Ƃ͂����Ȃ��B

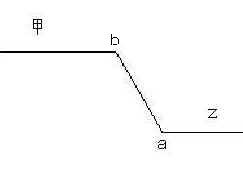

�@�Ⴆ�Ή��}�T�̂悤�ɁA�R�A�X�Βn�̑��݂ɂ��A���፷�̂���b�n�Ɖ��n���ڂ��Ă���ꍇ�ɂ́A���n�̍b�n�̐�L�҂͌X�Βn�i�@�E�̂�j���L���Ă���A�Ƃ݂�̂����ʂł���B���̂悤�ȍb�n�A���n�̋��E�͌X�Βn�̉��i�̂艺�ja�����E�ł��邱�Ƃ������Ƃ���Ă���Bb�����E�ł͌X�Βn�A�̂�����n���L�҂���邱�Ƃɂ������Ȃǂ̊댯���������Ղ��B

�n�}�T

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

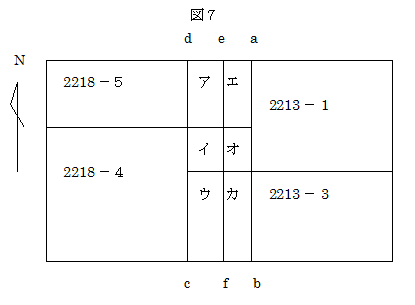

�i12�j����ʐ�

�@����ʐςƂ͕s���Y�o�L�̕\�蕔�ɋL�ڂ���Ă���n�ρi�s���Y�o�L�@�R�S���P���S���j�̂��Ƃł���i���̒n�ς̕ύX�A�X���o�L�ɂ��Ă͓��@�R�V���Q�ƁB�[���̏����i�P�������[�g�������͐�̂āj�ɂ��Ă͕s���Y�o�L�@�{�s�߂S���Q�Ɓj�B

�@�n�ς͓y�n������v�f�� �P�ɉ߂����A�\�蕔�L�ڂ̒n�ϒʂ�̖ʐς��ۏ���Ă���킯�ł͂Ȃ��B���ɕ\�蕔�̋L�ڂ��Â��A���ʋZ�p�̒x��Ă��鎞���̂��̂ł���A�\�蕔�L�ڂ̒n�ϒʂ�̖ʐςƎ����ʐς���v�����A�����ʐς̕��������A������ �A�ꉄ�т�����A���͎����ʐς̕������Ȃ��A���Ȃ킿�A��k�݂����邱�Ƃ������B

�@�̂�

�A�_�n�ɂ��Ă͌��d��Ƃ�邽�߁A���L�n�͏������A�ȔȁA���H�͑傫���\������X���ɂ������Ƃ�����B�������A���ʋZ�p�̐i�������ߑ�ɂȂ����\���̓o�L�ɂ����ẮA�y�n���������\�������

�A���̒S�ۉ��l����������A���p���ɕs���ł������肷�邩��A��r�I�A���m�ɋL�ڂ���Ă�����̂Ǝv����i�o�L���͕\���̓o�L�Ɋւ��Ă͐E���������������Ă���B�s���Y�o�L�@

�Q�X���j�B

�@�]���āA����ʐς����E�̔F��ɖ𗧂��Ƃ�����B�Ⴆ�Ή��}�U�̂悤�ɍb�n�A���n�̋��E�������Ă���ꍇ�Aa-b-d-c-a�����ԌW���n���������n�̎����ʐς�����ʐςƈ�v���Ă���̂ɑ��A�b�n�̎����ʐς�����ʐς��

�P�������[�g���s�����A�W���n�̖ʐς��P�������[�g���ł���ꍇ�ɂ͋��E��c-d�����a-b���ł�����Z���傫���B

�n�}�U

�i13�j�@���E�m��i�ׂɂ����Ă͏��A�ؐl�q��A�����Җ{�l�q��A�����d�v�ȏ؋����@�ł��邪�A�Ӓ���s�����Ƃ�����B

�@�����A���̊Ӓ���s���O�ɂ́A���̎����̋��E�����̓����A�d�v�ȑ��_�𖾂炩�ɂ��Ă������K�v������B�]���āA�Ӓ�͍ŏI�i�K�ɂ�����؋����@�ł���A���R�̂��Ƃł��邪�A�L�\�ȊӒ�l��������K�v������B����̓����Ґ��E�̊Ӓ�l�͕s�M����������邩��A�o�������Ґ��E�̊Ӓ�l�A�������͍ٔ������ٔ��������̊Ӓ�l����Ȃǂɂ���Č������Ӓ�l�𗘗p���邱�Ƃ��]�܂����B������ɂ��Ă��Ӓ�l���҂����������ꍇ�́A�����ґo���ɗ\�߁A���҂ɂ��Ă̌l����m�点��ׂ��ł���B

�R�@��Q��u���E�����߂�v

�i�P�j�F�X�ȏ؋��A�������狫�E�����t�������ꍇ�͂��̐������E�Ƃ��ׂ��ł���B���E����̏ꂪ���c�A����A�a���ł���ꍇ�́A���c�Ȃǂ̎�Ɏ҂͂��̂悤�ɓ����҂�������āA���ӂ̐�����}��ׂ��ł���B�������ӂ����������ꍇ�͍ēx�̕�����h�~���邽�߁A���n�����͂̂���n�}�� �쐬���āA����ɋ��E���L�ڂ��A���ӏ��A���⒲���A�a�����쐬���ׂ��ł���B�n�}�쐬�ɍۂ��Ă������җ�����̏�A�ϋv���̂���f�ނŋ��E�W����������ݒu���A�n�}�ɂ͋��E�W�̈ʒu�A�s���̊�_���L�ڂ��ׂ��ł���B

�i�Q�j���E�����t����Ȃ��ꍇ�A�����҂̍��ӂőÓ��ȋ��E���߂邱�Ƃ��ł���B���������E�����ł���B�O�L�̂悤�ɁA���E�͍s����̍s�ׂɂ���Ē�߂�����̂ł��邩��A�אڒn�̏��L�҂����ӂŋ��E���߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ����A���E���ӂ����L���̍��ӂƌ��āA�������I�������邱�Ƃ͉\�ł���B

�i�R�j���E�����t����Ȃ��Ƃ����ꍇ�ɂ́A�S���A�܂��͋͂��������E�Ɋւ���؋��A���������݂��Ȃ��ꍇ�����邵�A�����̏؋��A�����͑��݂��邪�A�؋��A�����������A�Փ˂��A���݂��؋��͂������Ă���ꍇ������B���̂悤�ȏꍇ�͋��c�A����Ȃǂ͕s���ƂȂ�A�������@�͋��E�m��i�ׂɈς˂���B

�@���̑i�ׂ͗אڒn�̂ǂ���̏��L�҂ł������Ƃ��Ē�N�ł���B

�@��L�̂悤�Ɍ`���I�`���i�ׂł��邱�̑i�ׂł́A���E�����t����Ȃ�����Ƃ����āA�������p�ɂ����ɂ͂������A�ٔ����͑Ó������E���߂��E�ӂ��i�O�L�̂悤�ɁA�h�C�c���@�X�Q�O���́A���E������������A���������E���Ƃ���B���E�����������Ȃ��Ƃ��͐�L��Ԃɂ��B��L��Ԃ��������Ȃ��Ƃ��́A�W���n������B���̌��ʂ�����|���Ƃɓy�n�̊m��ʐρ|�Ɉ�v���Ȃ��Ƃ��͎����Ύނ��Č����ɓK�������@�����E���߂��A�ƋK�肵�Ă���̂͂��̂��Ƃ��Ӗ�����j�B

�i�S�j���E�����߂�ɂ́A���E�`���̎����A��n���������ɂ��y�n�ł���Α��������̌o�߁A�������̐����A���E�`�����_�ȗ��̋��E�t�߁A�W���n���܂ޓy�n�̗��p�A��L��ԁA�����ʐςƌ���ʐς̔�r�Ȃǂ������I�ɝΎނ���A�������҂ɂƂ�A�ʓI�ɂ����I�ɂ������ɒ�߂���ׂ��ł���B

�@�@

�@�@